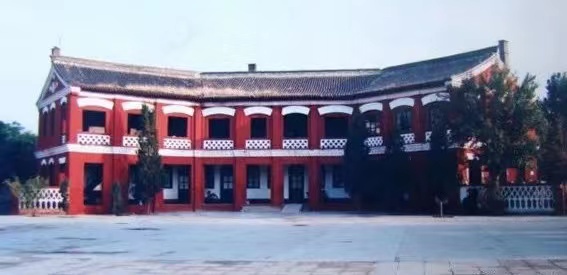

夏日的阳光透过葱茏的树叶洒到地上,细碎的光影被偶尔吹来的清风拍打得明明暗暗。走进张家口市第十六中学,沿着操场北侧,贮立着一座古朴的砖木结构小楼,上个世纪这里是原教会学校。如今在张家口市区内幸存着十几处西洋、东洋中西合璧风格的建筑,那是外国人在张家口聚集的物化记忆,是东西方文化交流、融合的结晶。而这座小楼正是其中具有代表性的建筑之一。

小楼坐北朝南,环境十分幽静,蕴含着浓浓的古典味道。小楼东西两翼呈半围合状,整体形似月牙。小楼保留了中西合璧砖木结构的建筑风格,外墙灰砖垒砌,屋顶双坡硬山,屋脊有镂空走兽,两侧女墙下镶嵌雕刻精美图案的装饰框。小楼周围被松、柏、槐树包围着,更衬托出了其庄重大方的风格。作为一处历史遗存,外部每一处细节仍透露出这座建筑的古朴。

近年来,小楼经过修缮外墙先后被涂刷为红色、灰色,但历史风貌依稀可见。进入小楼,地上两层房舍前建有缩廊,缩廊外面有连拱柱廊,通向二楼的楼梯、缩廊、二楼房舍地面均为木质地板。小楼地上两层,每层使用面积150平米左右,有5间面积大小不一的采用古罗马式拱券梁结构的房屋。

小楼历经百年沧桑,也曾几易其主。清光绪元年(1875年),美国传教士罗雅格在我市西豁子买地30亩扩建教会学校。扩建后,小楼改为教会学校职工宿舍。1909年以后,美国为维护其在华的长久利益,开始在中国的一些大中城市利用庚子赔款兴办学校、医院等社会公益机构。美国外洋布道会(美普会)派瑞典人海涅尔来张家口接管公理会的财产和教务后,在原教会学校周边再次买地60亩,扩建教堂,扩办了博爱医院,兴建培植学校。此次扩建,小楼改建为培植学校的教师居住与办公地点。

据记载,瑞典传教士森德木、美国传教士戴瑞万等人曾在小楼居住。1937年8月27日,张家口沦陷日军之手。日本基督教牧师小川秀一又在教会原址成立了伪蒙疆基督教团。1941年,学校又改名为培植小学。1942年,伪蒙联合自治政府又成立华北基督教卫理公会张家口分会,并将原培植学校改建为伪蒙疆中央医学院。此时,小楼成为伪蒙疆中央医学院的办公场所。

张家口第一次解放后,伪蒙疆基督教团解散,晋察冀军区卫生部接管了伪中央医学院,学校易名为张家口医科专门学校。1946年10月底,国民党傅作义部占领张家口后,美国传教士又返回张家口。学校又改称为察哈尔省张家口市基督教私立培植学校,仍由美国人出资兴办。张家口二次解放后,军管会文化组接管培植学校,将原来的培植学校和张家口市幼儿园(前身为察哈尔省北岳区儿童保育院)合并改建为察哈尔省保育院和察哈尔干部子弟小学。这一时期,小楼又成为老师们办公场所和幼儿活动室。

1952年12月,中央撤消察哈尔省建制。1953年,察哈尔省保育院与察哈尔干部子弟小学又改为八一干部子弟学校,不久又改为张家口市干部子女小学。1958年后,学校又相继改为第四区中心小学、西豁子小学。文革期间,西豁子高级小学又改为工农兵小学,小木楼又成为教师办公场所。1969年,在原址创办市属十六中学。此后,随着教育布局的调整市第八中学、市实验中学、市第十五中学先后与十六中合并,成为今天的张家口市第十六中学。

经过百年风雨的洗礼,这座小楼也已被列为河北省文物保护单位,它的身上有历史遗留的印记,它承载着时代的脚步,也见证了张家口市的历史变迁。(记者 白萱 通讯员 龙涛)

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。