2024年,三个人,一道题。

初到沽源的县委书记赵赞开始寻觅让小县突围的“差异化赛道”;企业家向永刚在8000万年产值的顶峰,却对产业的未来感到迷茫;返乡青年韩晓杰,则为他新创的“藜小二”品牌如何打开市场日夜思索。

他们的希望,共同寄托于一种谷物——藜麦。

一年之后,当时序进入下一个秋天,沽源用区域公用品牌的发布,为这道难题写出了新的求解。

为藜麦站台

赵赞已经记不清这是第几次为藜麦站台了。

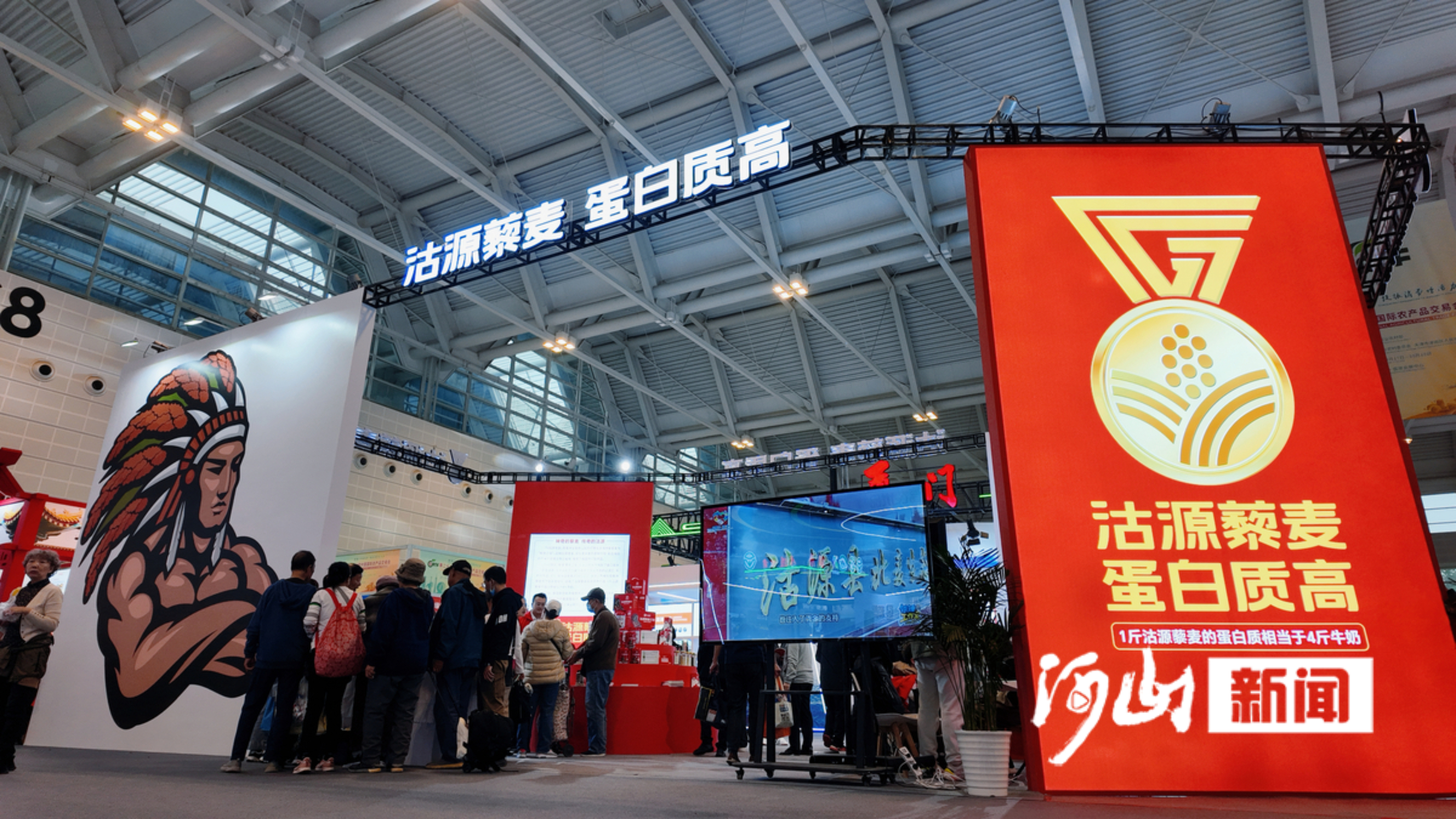

10月17日,第二十二届中国国际农产品交易会举行,他专程赶赴天津,为沽源藜麦区域公用品牌登台推介。这是品牌发布后在全国乃至国际舞台的首次亮相。在赵赞看来,这次亮相十分重要。

不久前的“藜麦三宝”推广视频里,他亲手将藜麦粉、藜麦片、藜麦米制成美食。视频上线即被广泛转发,全网点击突破300万。“这几天,网店咨询量翻了三四番,”北麦公司销售经理徐慧说,“书记亲自推介藜麦的带动效应是实实在在的。”

为何如此不遗余力?赵赞的考量清晰而深刻:藜麦虽属小众,却契合“大健康”趋势,潜力巨大;而沽源坝上冷凉的气候与纯净水土,正是孕育高品质藜麦的绝佳环境。从华北最大育种基地、占全国五分之一的种植面积,到全国首条专业藜麦米生产线、36种深加工产品乃至进军生物科技,十几年耕耘,此地已孵化出国内最完整的藜麦产业链。

“沽源需要藜麦,藜麦也需要沽源。这是一场天时地利人和的双向奔赴。”赵赞说。

但打造品牌远比推动种植复杂。它要求政府角色发生根本转变,从主导命令,转向搭建平台、制定规则、做好服务。这一转变,在赵赞身上清晰可感。他不再只是幕后运筹的“指挥官”,更是走到台前的“推荐官”。这背后,是政府职能“退”与“进”的智慧,退出了市场直接干预,进到公共服务一线;退出企业微观经营,进到区域品牌宏观塑造。“政府创造环境,企业创造财富。我们的职责,是打好‘沽源藜麦’这块金字招牌,制定游戏规则,让所有主体在公平赛场竞技。”赵赞说。政府正从居高临下的“管理员”,转变为与产业共成长的“合伙人”。

如今在沽源,从乡镇到部门,“一对一帮扶”“绿色通道”已成常态。一场发展理念的嬗变,正随着这位“首席推荐官”的身影,悄然渗透至产业生态的每一个末梢。

带来的活力显而易见,全县藜麦生产企业现已达到51家,产业直接或间接带动了3000余户、上万人在家门口稳定就业。

攥指成拳

说起沽源藜麦,不得不提到向永刚。

他瘦削、干练,常穿一身深色西装,有企业家气质;可每年春播秋收,坝上强烈的日头照样把他晒得黝黑,仍保留着庄稼人的本色。

2015年,向永刚返乡创业,开始种植藜麦;2017年,他创建北麦生态农业有限公司,打造“谷麦郎”品牌,在藜麦产业这条路上不断迈进。到2024年,企业年产值已达8000万元,成为沽源乃至全国藜麦领域名副其实的龙头。

然而,快速发展的背后,隐忧始终相伴。单打独斗的模式常让他感到力不从心,独自做到8000万产值,仿佛触到了天花板。他清醒地意识到,若不求变、加速嬗变,整个产业可能陷入内耗,停滞不前。

改变发生在去年。跟随县委、县政府组织的考察团,向永刚将沽源藜麦带到了作物原产地南美洲。秘鲁与玻利维亚至今仍是全球藜麦主产区,这趟“溯源之旅”让他亲眼见证了国际市场对藜麦的高度认可,也看清了“健康中国”战略下的本土机遇。站在巨人肩膀上看世界,他的视野豁然开朗。但一个问题始终萦绕:仅靠北麦一家企业,藜麦产业能走多远?

打造“沽源藜麦”区域公用品牌,成为一场顺势而为、更是不得不为的变革。对此,政府与企业不谋而合。

今年9月15日,沽源县正式发布“沽源藜麦”区域公用品牌,明确提出“打造中国藜麦领导品牌,建设世界藜麦产业中心”的战略目标。北麦生态农业、河北藜小二农业、藜麦精酿啤酒企业等7家本地龙头企业首批获得品牌授权。

全部授权产品统一采用红色系包装、印有醒目的区域品牌标识。全面升级后的产品在农交会中首次集中亮相,便收获积极市场反响。“品牌醒目、包装高档、产品丰富”,一位现场表达合作意向的温州客商如此评价。区域品牌的整体形象,正在形成清晰的消费认知。

作为产业龙头企业代表、沽源藜麦产业协会会长,向永刚如今思考的已不仅是“北麦”或“谷麦郎”的发展,而是如何制定行业标准、整合资源,带领全县藜麦企业“组团出海”。他的视野,从一家企业拓展到了整个产业。

品牌的聚合效应,也为产业链注入了新的活力。成立仅一年半的藜麦精酿啤酒企业,正是凭借区域品牌的公信力与发展前景,赢得了本次中国农交会的宝贵参展机会。企业负责人刘尚平表示:“有区域品牌做背书,我们对外推介时底气更足,对未来也更有信心。”

更重要的是,沽源通过一套严格的品牌授权与监管规则,政府不再是事无巨微的管理员,而是公平规则的制定者与守护者。这不仅激发了大小市场主体的活力,更探索出了一条欠发达地区依托特色资源、通过治理创新实现产业振兴的“沽源路径”。

藜麦,承载的已不仅是一县的发展梦想,更是关于政府与市场如何更好合作的深刻启示。

青春还乡

人才,尤其是青年人才的流向,是区域活力的终极指标。长期以来,和很多乡村一样,沽源也曾面临着“失血”的窘境,年轻人惜别故土,去远方拼搏。

然而,一粒小小的藜麦,为扭转这一趋势提供了另一种可能。

1998年出生的韩晓杰,是这场“回归潮”中的一员。在大学毕业两年后,他选择从北京繁华的街区回到沽源的田间。他不满足于传统的包地种植模式,于2024年创办了自己的品牌“藜小二”,强势切入产业链高附加值的品牌端、营销端。初创的“藜小二”曾一度困于“寂寂无名”的困境。区域公用品牌的建立,为韩晓杰这样的返乡青年提供了关键性的支撑——集体声誉背书。

获得授权后,“藜小二”推出了300克一罐的红藜麦片和350克一罐的藜麦米,在包装上他们摈弃了传统的透明塑封袋,采用成本更高的马口铁罐,这种罐子常用来作为咖啡豆等高端产品的包装,一经推出便成了展台上的明星产品。这一创新来自企业团队的共同创意。在他的企业里,管理岗位几乎全部是“00后”,月薪最高可达8000元一个月,在当地极具吸引力。年轻人的回归,不仅带来了劳动力,更带来了新知识、新观念和新的生活方式,为产业发展提供了更多元的思维。

在沽源,像韩晓杰这样的故事并非孤例。在北麦公司,50人的团队里35岁以下的青年占六成,为了在展会上完美亮相,他们曾连续奋战至凌晨。员工陈海英的话朴实而动人:“我们都有过背井离乡的经历,因此对企业、对藜麦、对脚下这片土地,都有着格外深的感情。”

“每一代人都要走好自己的长征路。”在这里,奋斗被赋予了新的定义。青年们发现,在家乡不仅能获得可观收入,更能主导一款高端产品的诞生、参与一个行业标准的制定,这里为他们提供了不逊于大城市的“事业平台”和“价值认同”。

故乡,从此不再是回不去的乡愁,而是值得奋斗的新场域。(王映华 赵晨阳 张晓磊)

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。