600年前,它们昂首于琉璃塔上,俯视金陵烟火;600年后,它们静静地躺在木箱角落,听老人讲述自己的前世今生。如今,它们终于“回家”。

近日,南京大报恩寺遗址博物馆以“重回长干里”为主题,发起了“共享文明记忆”全球征集令,旨在通过征集散落海内外的文物构件、数字资料及文化记忆,重现毁于战火的琉璃塔风貌,并重构其千年文明脉络。

征集令发布后不久,“001号”捐赠者南京市民王陈鑫便带着家族珍藏走进博物馆,将30余件琉璃构件无偿捐赠。

琉璃遗珍回到长干里,为研究提供实物证据

步入大报恩寺遗址博物馆文物修复室可看到,筐中的琉璃碎片残缺不全,但看得出来被保护得很好。其中两件尤为引人注目:一件L形截面的白瓷砖,瓷质细腻温润,一面施白釉。经专业考证,此瓷砖产自明代景德镇窑口。

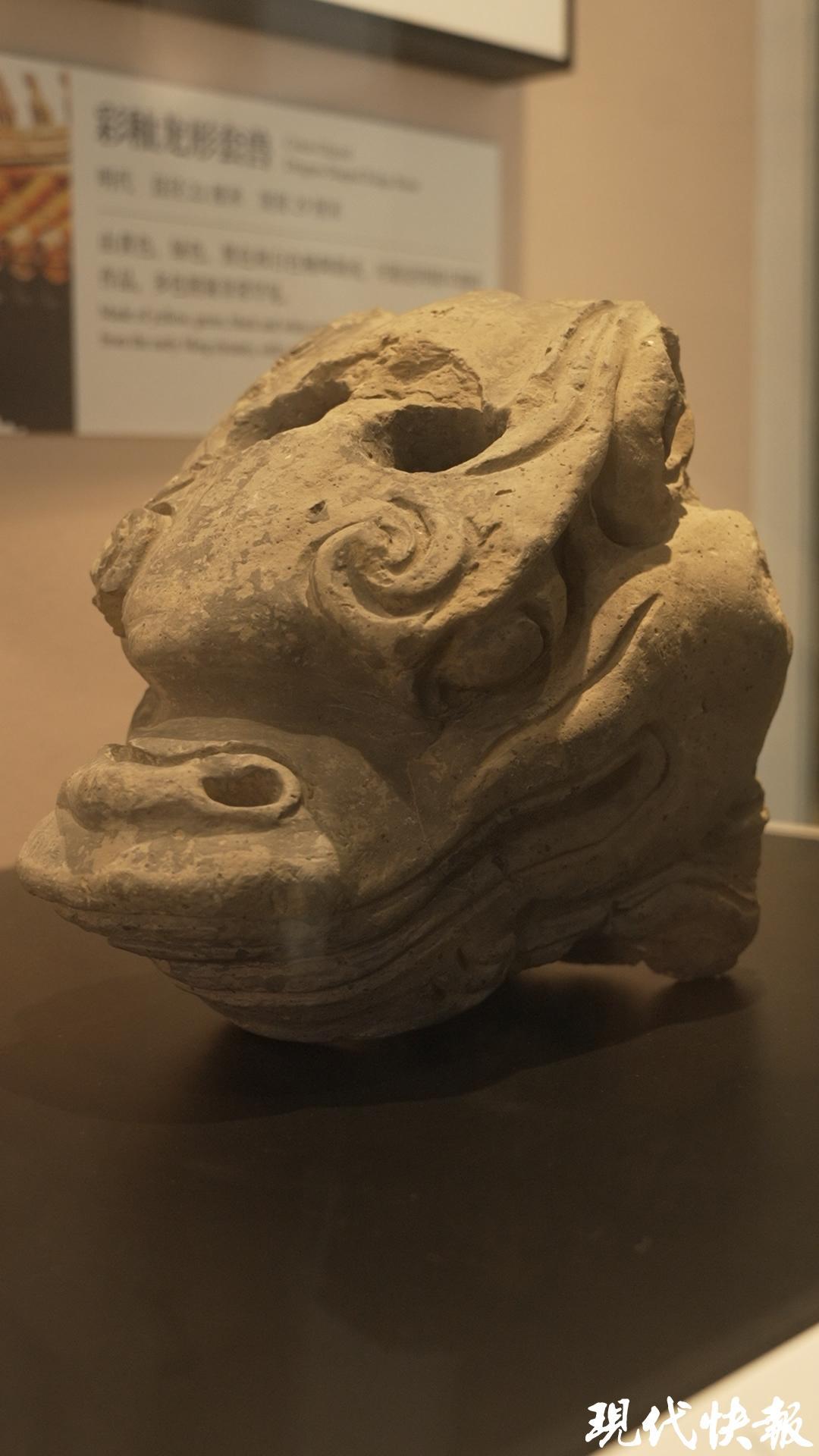

另一件捐赠的龙形垂兽,是古建筑屋脊重要构件。这尊垂兽虽未施釉,但其龙嘴怒张、龙眼圆睁,栩栩如生,尽显威严神韵。

大报恩寺遗址博物馆名誉馆长王兴平介绍,在以往的历史文献中,关于大报恩寺塔白色建材的记载极为稀少,而这件白釉瓷砖的出现,为研究塔身墙面材质与建造工艺提供了关键实物证据。

王兴平还特别强调,即便这些文物是残件,依然具有极高的研究价值。“正是这些看似普通的残件,蕴含着重要信息。”

以建筑工艺为例,德国收藏的相关构件显示,大报恩寺在部分细节上采用陶质材料替代传统木作,其斗拱结构究竟如何?至今仍是未解之谜。

此外,文物的色彩搭配也颇具研究价值。王兴平说:“我们从一件构件上至少发现了三种颜色:以绿色为主基调,边缘处点缀黄色,此外还有红色等色彩。这些珍贵细节,只有通过对实物的深入研究才能揭开其神秘面纱。”

三代人的守护,从童年拼图到文明共享

“捐赠这些琉璃碎片,也是圆了外婆的梦。”面对现代快报记者,王陈鑫轻轻抚摸着捐赠的文物,眼中满是怀念。

作为新中国成立后的首批大学生和人民教师,王陈鑫的外婆有着敏锐的文化直觉。当年在南京西街老宅建设时,当邻居们忙着挑选普通长砖建房,她却将那些“稀奇古怪的独立件”小心拾起,用棉絮仔细包裹,珍藏于木箱之中。

在王陈鑫的童年记忆里,这些琉璃构件承载着最奇幻的故事。外婆常指着这些色彩斑斓的碎片,笑着和孩子们说它们是“彩色糖块”。

外婆离世后,王陈鑫一家做出了一个郑重的决定:让这些文物“回归应属之地”。王陈鑫感慨道,“它们不仅是我的童年拼图,更凝聚着外婆对文化的珍视与守护。”

“我是老城南长大的孩子,对这些文物有着‘睹物思人’的特殊情感。”王陈鑫坦言,“但我深知,它们真正的归宿是博物馆。那里专业的保存条件,能让这些历经沧桑的琉璃构件得到最好的保护;而专家们的研究与解读,也能让它们承载的历史文化价值被更多人看见、铭记。”

碎片归处,文明回响

离开展厅时,王陈鑫掏出手机,镜头定格下展柜里琉璃残件与光影交织的倒影。大报恩寺的风铃轻响,仿佛是迷失的文明碎片在轻声应答:“我们回家了。”

“琉璃塔损毁后,大量构件散落世界各地,民间收藏的实物资料尤为珍贵。”王兴平感慨道,这批捐赠意义非凡。海外虽有相关收藏记录,国内民间也不乏出于好奇的收藏者,但像王陈鑫外婆这般,怀着对文化的热爱与守护情怀,将琉璃构件悉心保存、代代相传直至第三代,最终捐赠给博物馆的案例,为研究提供了不可多得的珍贵素材。

作为“001号”捐赠者,王陈鑫也发出呼吁:“我的童年碎片已融入大报恩寺的文明拼图,希望更多人加入这场文化守护行动。无论力量大小,每一份贡献都将让这座千年古塔的故事更加完整。”

编辑:吴明富