社区附近的“小修小补”又回归了,步行15分钟能买菜、健身、看病等等……身边的细微变化,成为居民们越来越关注的话题。7月12日,商务部等13部门联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》(下称《三年行动计划》),对“圈”内的美好生活有了更详尽的规划。此前两年,多地已经开展便民圈试点建设。从“推进”变为“全面推进”,“扩圈”行动此次开启新版本。

便民服务圈如何打造?这些“圈”会不会只是些概念?和以前家门口小店小摊有什么不同?先去探探北京胡同里的便民圈吧。

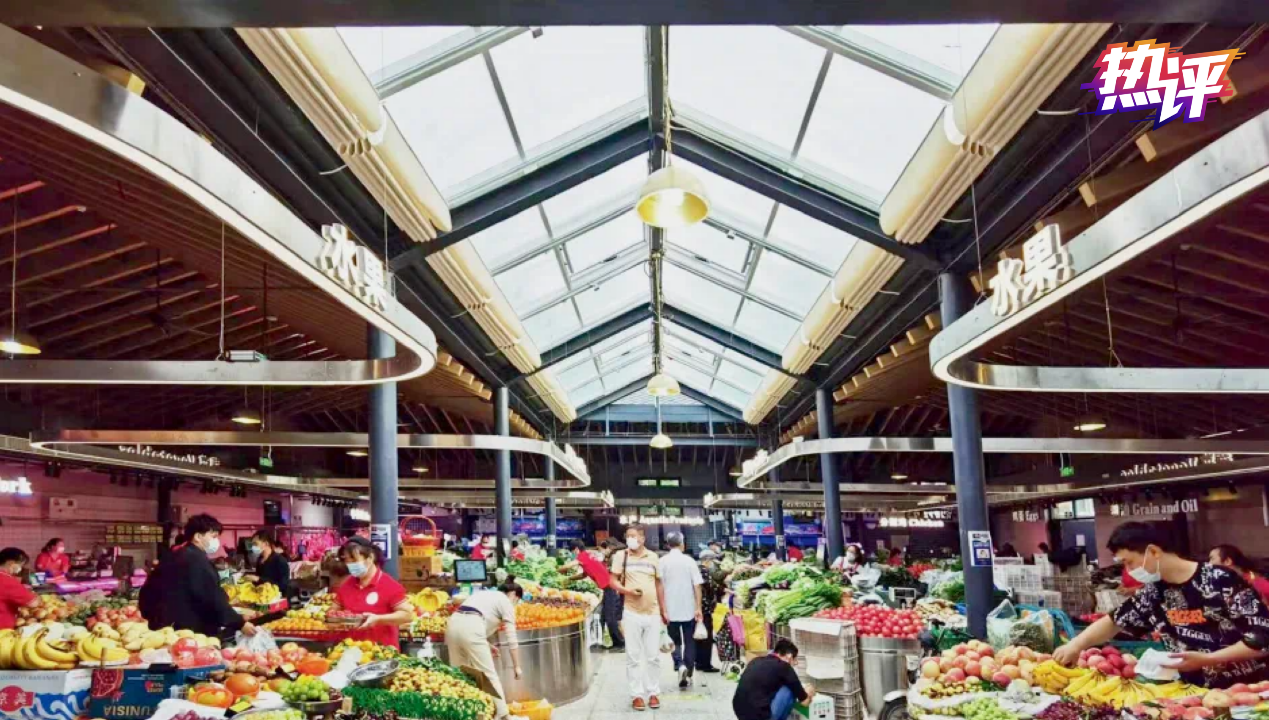

胡同里的改造:菜市场不是卖菜这么简单

两年前,在北京东城区的胡同里,已经经营近20年的兆军盛菜市场,面临设施陈旧、建筑老化、功能单一等问题。在政府统筹协调和规划设计方的协助下,原有空间有了全新的采光、新风、上下水系统,让购物环境“华丽蜕变”;这里还增加了小修小补、专业改衣、理发、餐厅等项目,实现“一圈多能”,让附近居民享受到一站式生活的便利。摊主和居民们共同经历了从“有没有”到“好不好”的消费业态升级,聚起的人气让这里越来越“旺”。

“圈圈融合”, 叠加起舒适幸福度

胡同里的便民圈只是各地建设的一个缩影。两年来,商务部会同有关部门分两批在80个试点地区开展“一刻钟便民生活圈”建设,累计建设2057个便民生活圈,服务社区居民4201万人。因城施策、“因圈施策”,其实,不同地区的便民服务圈有各自的味道,充分体现个性化、多元化和特色化。

比如根据住户年龄不同的用心设计,在湖南省长沙市雨花区井湾子街道井巷社区,60岁以上老年人占比超过60%,24小时服务热线、“雷锋超市”帮助居民解决修理、送米送菜等问题;江苏省常州市漫柏未来人才社区住户平均年龄仅28岁,围绕年轻住户的高频服务需求,社区设置众创空间、共享厨房、影音房、户外球场等场地设施。

节奏脉搏不同,设计出发点不同,人们在家门口拥有了更丰富的生活圈。“15分钟养老服务圈”“15分钟托育圈”“15分钟医疗圈”“15分钟文化圈”等等,“圈圈融合”不搞“各自画圈”,由政府主管部门协调统筹,根据居民需求实现协同、高效的服务。

“百城千圈”,正在建设中

根据新公布的《三年行动计划》,按照“百城千圈”的总体目标,到2025年,在全国有条件的地级以上城市全面推开,推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设。

美好生活步行可达,计划里有六个“一”字的提法:发展“一店一早”,就是便利店和早餐点;补齐“一菜一修”,就是菜市场和“小修小补”;还要服务好“一老一小”。“问需于民、问计于民”“缺什么、补什么”,跟百姓每天的生活息息相关,带着小街小巷里的烟火气和温度,这些简单的“一”字,需要不简单的系统设计、运作和持续的支撑。

生活的基本需求有了保障,下一步就要真正把一刻钟生活圈建成社区居民的“幸福圈”。便民圈建设不仅有布局合理、业态齐全、功能完善这些“硬要求”,还有居民综合满意度达到90%以上的“民心标准”。一手抓保障和改善民生,满足人们对美好生活的向往;一手抓恢复和扩大消费,为经济增长注入新的活力。

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。