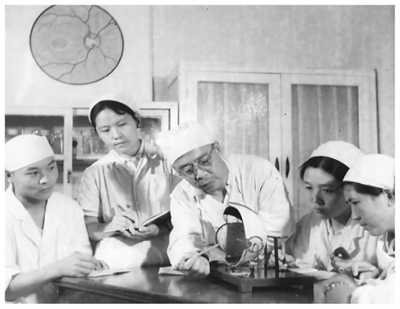

刘世钺(中)在白求恩国际和平医院眼科办公室为年轻医生开展临床教学。

受访者供图

刘世钺近照。

鞠海月摄

河北石家庄,一场雨过后,阳光穿过云层,照进明净的玻璃窗。抗战老兵刘世钺坐在书桌前,一身干净的旧军装,胸前挂满勋章,迎接记者的到来。

8岁入伍、16岁入党,刘世钺数十年保持着军人的风骨、党员的自律。从白求恩国际和平医院眼科主任岗位离休后,他连续3次写下请愿书,恳求返岗,并一直工作至今。

“我永远是党的战士,跟着党追求光明。”95岁的刘世钺声音不高,却字字清晰。

为什么参军抗日?

“我也要当八路军,去救人”

1930年,刘世钺出生在山西省榆社县岩良村。刘世钺的父亲刘和一是一位秘密救治伤员、打理党的地下联络站的医生,暗中接应伤员、传递情报。

年幼的刘世钺常站在院门边,看着父亲忙碌的身影。有时是深夜送来的重伤战士,父亲通宵达旦地进行救治;有时则是父亲压低嗓音,与穿灰布军装的人交谈。

最让他难忘的,是父亲提起的一个名字:白求恩。

1938年秋,刘和一在村中公开号召青年参军抗日,讲起了白求恩的故事。8岁的刘世钺听得心头发热,他猛地拽住父亲的衣角,大声说:“爹,我也要当八路军,去救人!”

父亲注视他良久,缓缓地点了点头。第二天,刘世钺穿上改小的军装,成为129师宣传队的一名小战士。父亲对他说:“你要像白求恩那样,为咱们国家拼到底。”

初入宣传队,刘世钺抚摸着军装,满心都是对抗日救亡的憧憬。行军中,他一边喊着抗日口号,一边把白求恩的故事编进宣传词。从那时起,白求恩的精神,一直激励着他。

宣传队的工作远比想象中艰苦。还没有一杆步枪高的刘世钺,随部队辗转各战场,贴标语、排节目、做宣讲。白天背诵战友英勇事迹,反复练习演讲稿,力求字字铿锵;夜里,他摸黑爬梯子贴抗日标语,月光把他瘦小的身影拉长。

“那时,宣传队连道具都缺,但我们克服困难,巧妙地利用手头每一份材料,精心策划宣传,力求在简陋条件下,传递鼓舞人心的信息。”刘世钺说。

虽然宣传工作很辛苦,但每当看到村民充满期待的眼神,刘世钺便涌起无尽的动力。“为了抗战的胜利,我愿拼尽一切。”这份信念,伴随他走过无数风雨,成为他不变的坚守。

印象最深的事是什么?

“那位老乡身中数刀,倒在血泊中,至死未透露我的半点踪迹”

1942年的一天,刘世钺和战友在阜平遭遇日军突袭。12人的警卫班占据有利地形奋勇抵抗,高喊:“替党守住!保护伤员和宣传队!”炮火声中,12岁的刘世钺蜷在战壕里,真正理解了什么是牺牲与信仰。

还有一次,刘世钺在左权县演出时被日军包围。一名老乡猛地将他推进羊圈,藏在羊腹之下。外面是日军翻箱倒柜的嘶吼、乡亲们的哭求,他在腥膻与黑暗中屏住呼吸,一夜未敢合眼。

天亮了,刘世钺从羊圈里爬出来,“那位老乡身中数刀,倒在血泊中,至死未透露我的半点踪迹。”刘世钺哽咽着说。

岩良村也传来噩耗:刘世钺的母亲、婶婶、堂姐、堂妹等亲人,与数十名乡亲一起被日军关进庙中,活活烧死。

国仇家恨,如尖刀刺在心里。刘世钺迅速成长为坚强的战士,带着“替亲人报仇、为同胞争活路”的想法,跟随部队转战各地。他说,那时自己就一个信念——跟着共产党走,为正义而战,把侵略者赶出中国!

此后,刘世钺更加积极地学习、工作、战斗。1945年,中国终于迎来抗日战争的伟大胜利。

血与火的记忆涌上心头,刘世钺眼角流下热泪:“当年很多战友都牺牲了,我有责任替他们为党和人民多做些事情。”

为何离休不离岗?

“我只有努力工作,才能回报党和人民的培养”

抗战胜利后,部队急需医务人员,组织选派他进入北方大学医学院学习。新中国成立后,刘世钺被分配到白求恩国际和平医院眼科工作。

当时,该医院眼科“一穷二白”:仅凭手电筒、放大镜、几把基本器械,要做精细手术几乎不可能。但刘世钺没有退缩,“设备不够,手艺来凑”。

刘世钺把业余时间都用来练习。切菜时,发现萝卜皮薄如角膜,就把萝卜皮带到诊室,找来最细的针线,在萝卜皮上反复练习缝合。起初,萝卜皮总被扎破,线也歪斜,但他不急不躁,一遍遍调整角度和力度,常常练至深夜。

“眼科手术,就像在麦芒上绣花,必须细心。”刘世钺说。凭着这股韧劲,他练就稳定精准的缝合技术。担任医院眼科主任20多年间,刘世钺致力于学科建设,把理论知识、临床经验毫无保留地传授给同事和学生。

1994年,刘世钺正式离休,组织关系转到河北省军区石家庄第二离职干部休养所。“我是军医,离休不离岗,要继续发挥余热!”刘世钺3次写下返岗请愿书,“党和人民将我抚养长大,我只有努力工作,才能回报党和人民的培养。出专家门诊是尽个人义务,我不求任何报酬。”

医院党委劝他安享晚年,他却说:“我活着,不是为了休息的。”

2016年,刘世钺提议,从事医护工作的家人回到岩良村开展义诊。子女、孙辈纷纷响应,大家从各地赶回岩良村,把村委会院子作为临时诊室,免费为乡亲们看病、送药。乡亲们送来的土产,他一一谢绝:“拿了,就坏了一生的规矩。”

每年除夕,家人团聚,儿孙们分享过去一年的经历,刘世钺都会问出同样的问题——“今年有没有守住良心?有没有对得起患者?”每当听到肯定的答复,刘世钺都很欣慰,“我们要把这份坚持和善良传下去。”

如今,95岁的刘世钺每天早晨6点半就起床,看新闻、学英语、写教案、回复患者来信……生活紧凑充实。“为党工作,永不停歇。”他语气坚定。

谈话间,刘世钺眼神清亮如初,仿佛还是那个站在父亲身旁、立志救国救民的少年。

(刘松峰、高海滨参与采写)

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。