记者 杨佳薇 呼延世聪

1940年11月,中国人民抗日军政大学总校(以下简称“抗大总校”)进驻群山环绕的邢台市信都区浆水镇。近5000名抗大学员分住在浆水镇各村,与村民同吃同住同劳动——

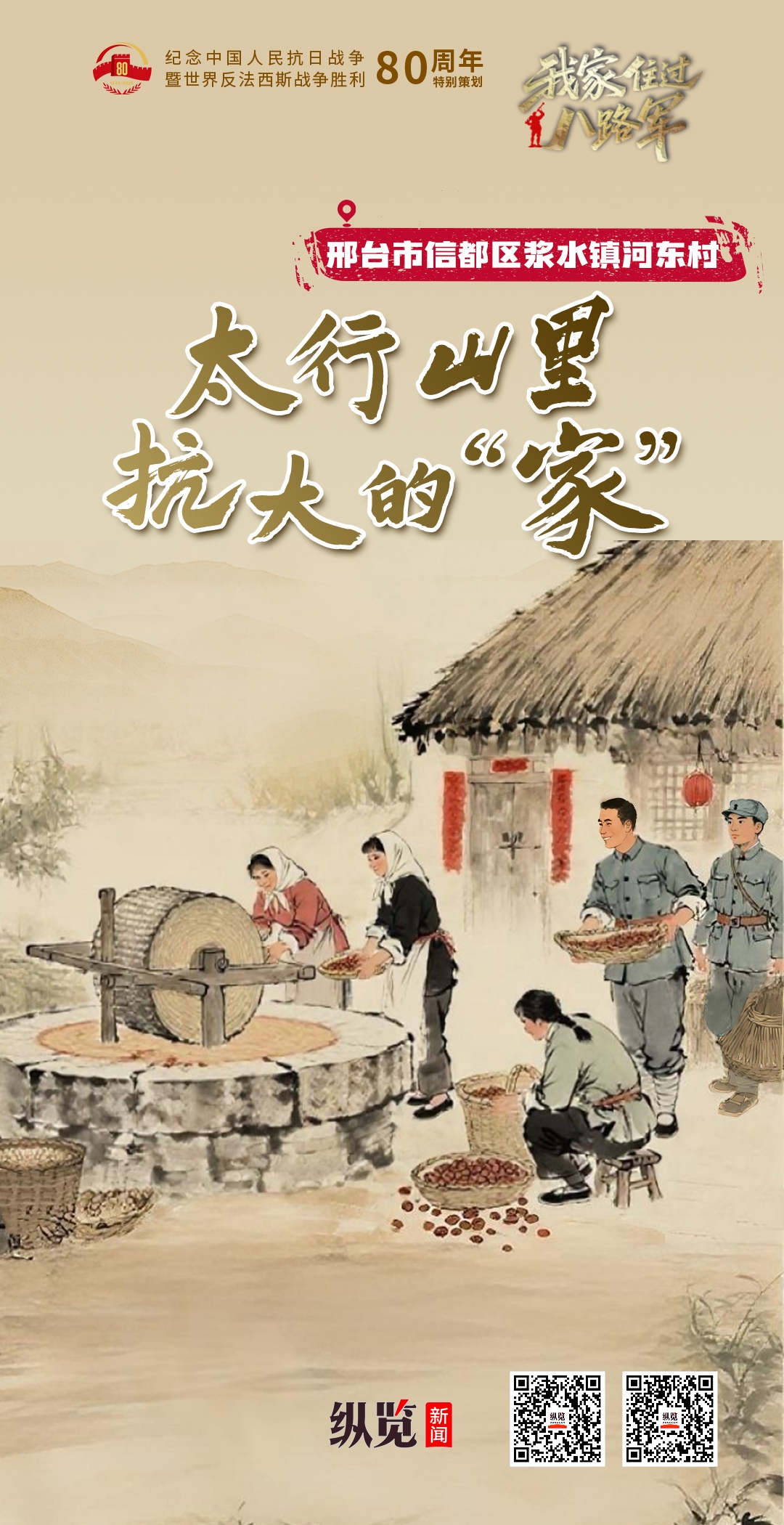

1940年11月,太行山腹地的初冬,已透着入骨的寒气。当刺骨的寒风企图钻进河东村张庆家那低矮单薄的院墙时,却被一股由内而外的热浪所阻挡。院内,蒸腾翻滚的雾气,混杂着碾米扬起的细碎谷壳粉尘和人们密集而热络的交谈声、说笑声,不时溢出小院。

自从抗大总校学员住进这山坳里,张庆家院角那盘敦实的石碾,便日夜不息地开始吟唱。沉稳的碾轧声“嘎吱嘎吱……”,在小院上空回荡。

不解之缘

“住进这个院里的人,1937年俺爹就认识了。”81岁的张万瑞曾听父亲张庆说,那些年,父亲经常用马驮着装满酸枣面的货物来往于山西、河北两地。

张万瑞讲述父亲当年想方设法帮助抗大总校供给处筹粮的故事。

1937年春天的一天,张庆正在山西货栈弯腰卸货,肩膀突然被人拍了一下。张庆直起身回头一看,是个年轻人。

“老乡!这酸枣面,是你们那儿产的吗?”年轻人很有礼貌,声音不高。张庆一听,来了买家,一下子打开了话匣子:“我们浆水镇的山上,除了漫山遍野的酸枣树,还有柿子树、栗子树、核桃树……”

令张庆没想到的是,年轻人想买酸枣面,却不问价钱,就提出去村里看一看。一来二去,张庆知道了年轻人叫李明。后来,李明经常来张庆家收货。一天,李明还带了一位年长的“张先生”,他们坐在张家简陋的堂屋里,喝着粗茶,和张庆聊着家常,目光却总是不经意地扫过门外的山道和田埂。

“其实俺爹那时也没想到,自家这个太行山深处不起眼的小院,后来变成了抗大师生的‘家’。”张万瑞说。

在抗战最艰苦的岁月,抗大总校按照党中央的指示,挺进华北敌后办学。1940年11月,一支名为“青年纵队”的队伍,浩浩荡荡地走进了浆水镇……

穿着灰色军装的年轻学员们,分散住进了各个村庄的村民家里。原本沉寂的山村,瞬间充满了蓬勃的生机。那位“张先生”来到了张庆家,身后跟着的,还是老熟人李明。

张庆此刻才知道,这位曾来家里的“张先生”,是抗大总校供给处处长张济民。而那个买酸枣面的李明,真名叫陈明池,是供给处的一名科长。

亲如一家

打那时起,张庆家的院子一下子热闹了起来。

“八路军来了,就住俺家西屋。”张万瑞用手缓缓指向一扇嵌在土墙里的毫不起眼的门。“瞅见没?打这门出去,就是外头的巷子。当年,张济民他们就在这屋里头议事,俺爹就守在巷子口那棵老槐树底下。”张万瑞说。

有一次,张庆在干活时忽然踢到一个硬物。弯腰捡起,竟是个鼓囊囊的包袱。“这可不是寻常物件!”张庆心里咯噔一下。他攥着包袱就交给了陈明池。陈明池打开一看,脸色瞬间凝重。这里面哪是钱?分明是一沓关乎八路军命脉的机密文件,记录着秘密窑洞里储存的救命粮!这要是被坏人捡去,后果不堪设想。

张庆的举动,如同一块试金石,让他成了抗大干部最信任的人。不久,供给处的会计邹家尤找到张庆,从随身带着的旧皮包里拿出一个沉甸甸的布包,郑重地递给张庆:“张大哥,这是一笔款子,烦劳你帮咱们找点粮食和军需物品。”

张世珍儿时听爷爷张庆讲过许多抗大的故事。

“严密的经济封锁,再加上连年灾荒,抗大总校面临的最大困难是缺少粮食,完成这项任务在当时可不容易。”张世珍小时候经常听爷爷张庆讲起那段故事。

为了更高效地完成这项特殊的“生意”,张庆凭着多年走货攒下的人缘,在自家院子边上,办起了“德庆祥”货栈,一砖一瓦地建起了碾坊和油坊。

从此,张庆家的日子,就围着碾坊和油坊转动起来。天刚蒙蒙亮,他就带着家人走乡串户,麻袋里装满了从乡亲们手里收来的核桃、酸枣、花生。张庆把村里的妇女们召集起来,张家小院成了最热闹的“后方工厂”。老人颤巍巍地筛着花生皮,妇女们围坐在一起“噼啪”地砸着核桃……

“那时候,家家户户都住着抗大学员,大家就像一家人。学员们训练回来,二话不说,袖子一挽就过来帮忙。”张世珍说,那段日子,院子里回荡着碾盘转动声、油坊的号子声和大家的欢笑声。

匆匆一别

抗大总校挺进华北敌后办学后,不仅培养了大批军政干部,还组织学员参战,成为敌后抗战的重要力量,令敌人闻风丧胆。1942年5月,日军大批精锐兵力“铁壁合围”太行抗日根据地,妄图“四路合击”一举摧毁抗大总校。

抗大总校供给处旧址。

1942年5月的太行山,空气骤然凝固,浆水镇失去了往日的生机,家家户户门窗紧闭。为躲避敌人的“扫荡”,抗大师生带着乡亲们开始转移。

面对一座座空荡荡的屋舍和找不到一粒粮食的粮囤,气急败坏的日军端着明晃晃的刺刀,爬上了当时躲藏着村民的大寨山。

“太惨烈了!”多年后,张万瑞提起那一幕声音依旧颤抖,“我听俺爹讲,日军不是直接捅刺刀,而是用刺刀把人逼到悬崖边上,威胁老百姓们说出抗大学员的下落,但是没有一个人开口。乡亲们就那么活生生地被推下去了,像扔石头一样。”

就在那绝望的悬崖边,张万瑞的奶奶、大伯、二哥,还有年轻的二婶,一个接一个,被日军推下了万丈深渊……

“我爷爷和二爷爷因为下山去挑水,逃过了一劫。”张世珍说,历经两个月的转战,抗大师生边战斗边学习,最终成功粉碎了敌人的“围剿”。

1943年1月,党中央决定抗大总校重返陕甘宁边区办学,抗大总校师生开始战略转移,离开了浆水镇。

“队伍走之前,陈明池对俺爹说‘等全国解放了,我们回来看你’。”张万瑞说。

52年后,也就是1995年秋天,一辆小汽车开进了河东村。“时任抗大供给处总会计的邹家尤走进我家门。只可惜,我爷爷和二爷爷都不在了。”张世珍说。

那天,邹家尤站在熟悉的院子里,目光慢慢扫过张庆家的老屋。张世珍搀扶着这位远道而来的老人,心中五味杂陈。最终,老人指着那间西屋,看着张庆的照片说:“我找的就是他。”

说完,老人缓缓地、轻轻地摆了摆手:“这个院里的故事和那些人,永远忘不了。”

院子里,阳光依旧温暖,微风拂过,树叶沙沙作响。在场的每一个人,都陷入了长久的沉默。

没想到,那年再见,竟是永别。

今日浆水镇

红绿交织的乡村新画卷

7月21日,记者走进位于邢台市信都区浆水镇的中国人民抗日军政大学陈列馆,讲解员刘小燕正认真地为游客们讲解:“大寨山惨案就发生在我们这里,为保护抗大师生,当地群众被日军从山顶推下,37人壮烈牺牲。”

抗大陈列馆讲解员刘小燕。

刘小燕在陈列馆工作多年,一遍遍给游客讲述抗大的历史,也一天天见证浆水镇的变化。

“你看,这曾经闲置的石头房屋,经过巧妙改造,焕然一新,变成了一间间精致的民宿。废弃的石碾、石磨也被赋予了新的生命,巧妙地融入旅游体验项目,成为游客争相打卡的网红景点。”刘小燕说,红色是浆水镇的底色,吸引了越来越多的游客。

浆水镇村景。

如今,浆水镇已重点打造了9个旧址村,推出了沉浸式实景演出和特色研学活动,让红色的种子在新一代心中生根发芽。

“不仅仅是红色。”浆水镇党委副书记、镇长徐冰介绍,借助红色资源,浆水镇以打造“红色文旅品牌,生态文旅农业强镇”为发展坐标,沿着农产品深加工、红色文旅产业发展、中心城镇功能提升三大方向稳步迈进,为乡村全面振兴注入澎湃动力。

截至2024年底,浆水镇完成300亩老树换新,打造了12个精品果园。苹果、板栗等特色产业持续提质增效,为当地百姓带来了实实在在的经济效益。

策划:刘成群

监制:张文君 梁海涛

统筹:张洪杰 杨佳薇

审核:陈红梅 刘丽普

编导:杨佳薇 呼延世聪 张帆 谭悦

摄制:于在洋 杨爽 王宏飞 马会波

插画:曹珍 翟晓晖 刘彤瑶 安军玲

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。