记者从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所科研人员通过机械化学方法研发出首例室温条件下可以超快传输的氢负离子导体。未来氢负离子导体可用于开发不同于锂离子电池的新型电池,有望为能量储存与转化等领域带来系列技术变革。相关科研成果北京时间4月5日晚在国际学术期刊《自然》杂志发表。

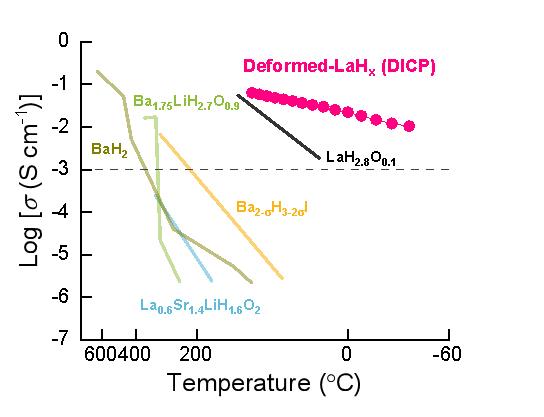

氢负离子具有强还原性、高电压等特征,氢负离子导体在充电电池、燃料电池等领域具有广阔的应用前景,是洁净能源领域的前沿课题。中国科学院大连化学物理研究所陈萍研究员、曹湖军副研究员团队提出了一种全新材料设计研发策略,通过机械球磨法,在稀土氢化物——氢化镧晶格中,创造了大量的纳米微晶和晶格缺陷,造成氢化镧晶格的畸变,从而显著抑制了电子的传导,实现了纯氢负离子的快速传导。此前,氢负离子导体只能在300摄氏度左右实现超快传导,而这项研究实现了在零下40摄氏度到80摄氏度范围内的超快传导,为氢负离子导体的研发开辟出一条新的道路。

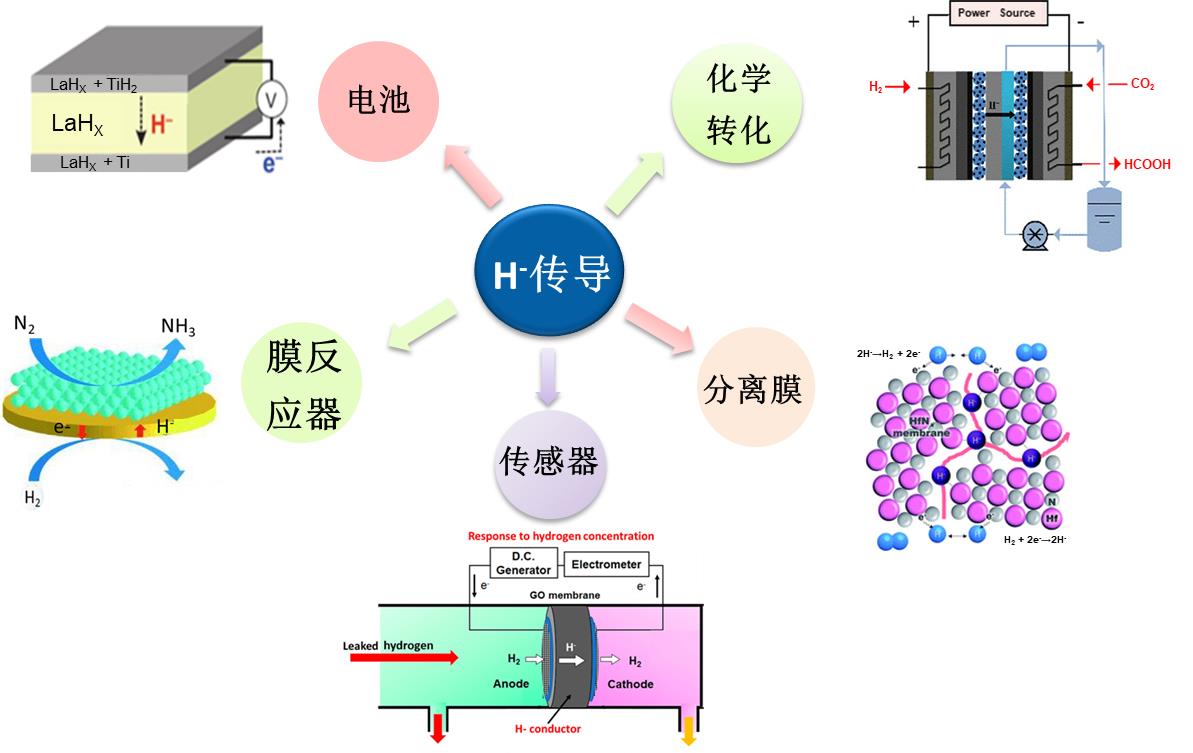

据中国科学院大连化学物理研究所陈萍研究员介绍,科研团队现在已经进行了氢负离子电池的组装尝试,在此基础上他们会研发性能更优的下一代的材料,使其更具备实用性。(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉 辽宁台)

△氢负离子电导率性能对比图

△氢负离子导体潜在的应用场景

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。