历史文化学者刘振瑛溯古道今———

漫话张家口冰雪奇缘

来源:张家口新闻网 发布时间:2022-02-10 10:23:15

张家口因地理、气候等因素,在历史上、特别是每逢小冰河时期,气温寒冷,俗语中有“腊七腊八,出门冻杀(死)”的民谣。 面对恶劣的自然环境,世世代代的张家口人认识自然、顺应自然、亲近自然,与冰雪结下了浓浓的情结,形成了独特的冰雪文化。

骑木而行 冬天采冰 盛夏卖冰

亲近自然是人类的本能。 在自然冰雪环境中生活的张家口人, 利用冰雪创造出了独特的文化情境和模式。 据说,人类利用冰雪的历史已经有万年之久, 但是真正有文字记载的人类利用冰雪的活动,似乎离张家口并不远。 唐朝时的《北史·室韦传》,隋朝时的《隋书·室韦》,宋元时的《文献通考》,都有室韦人 “地多积雪, 惧陷坑阱,骑木而行”的记载。 而室韦人, 与曾经在张家口地域生活过的契丹人同源,“骑木而行”,自然也是当时张家口人的生产生活技能。

到了清末明初的盛夏时节, 张家口市区今天建设桥附近的清水河河滩里,有专门儿卖冰的人。 这冰块儿是卖冰人在冬天储备下的冰。 天气暖和时,卖冰人先在河滩中挖很大的冰窖(大坑)备用。 冬天清水河结冰后, 再雇人凿取长五尺、宽三尺的冰块儿,沿着冰雪运到冰窖码好,覆盖一丈厚的麦秸和沙土, 来年夏天将藏于冰窖中的河冰出售。

1909年京张铁路开通后,铁路的保温车也购冰,以降温保鲜。 卖冰时,卖冰人每天赶着马车按订单挨门送货。 盛夏时节用冰量大,有时送不过来,还得用户自己去冰窖拉。 冰块儿从五月份开始一直可以卖到阳历八月底。

100年前,速冻水饺卖到草原

100年前,张库大道兴盛时, 张家口就已经开发出了速冻水饺, 和糕点一样, 成为商道上奔向蒙古草原的美食。 当时,一进入腊月, 张家口的一些商户就雇人包饺子, 包好后在室外速冻, 然后把速冻的饺子运到草原。

大境门魁元昌糕店铺, 每年腊月都生产大批速冻饺子。 为了保证切馅儿工切肉馅儿用刀的需要,整个腊月,魁元昌糕店铺竟然雇用两个磨刀匠磨刀。 运到草原的速冻饺子,成了王宫贵族们餐桌上的佳肴。

坝上的人们更直接地利用了严寒。 上冻后,人们宰杀牛羊分隔成十几斤大小的块儿, 放在用雪垫底的大坑中冷藏, 一冬天随吃随取。 人们还故意把山药蛋放到室外急冻, 然后解冻,挤压出水分,蒸熟就成了美味的山药板板。

进入腊月, 人们忙着炸糕炸油饼等面食, 一炸就是多半缸,冻在院子里。正月里, 人们基本上不做新饭,每天馏糕馏油饼,足足可以吃一个正月。

冬季,民间“冰戏”花样多

张家口冬季民间的“冰戏”活动是一种纯粹的娱乐活动, 地点主要集中在河道、淖坡的冰面上,是以孩子们为主的自发性的冰上运动。

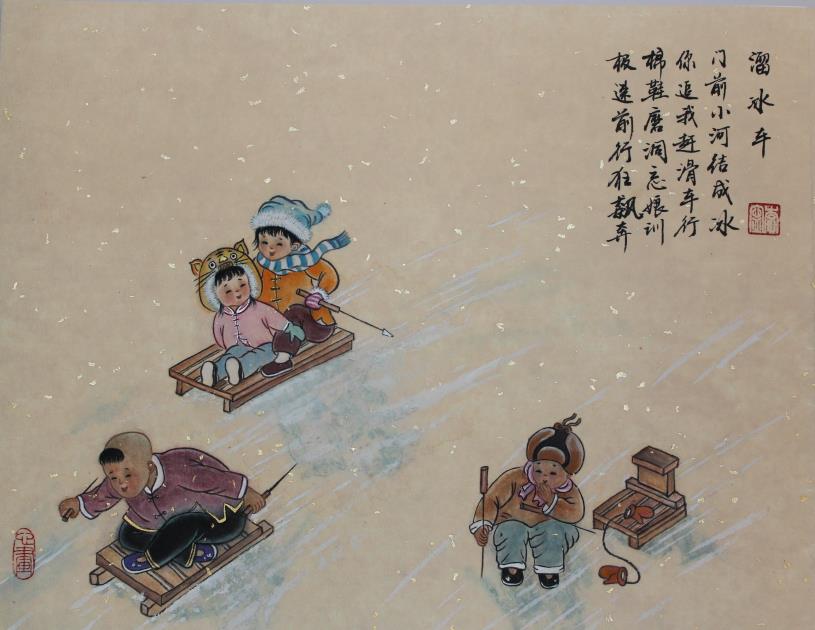

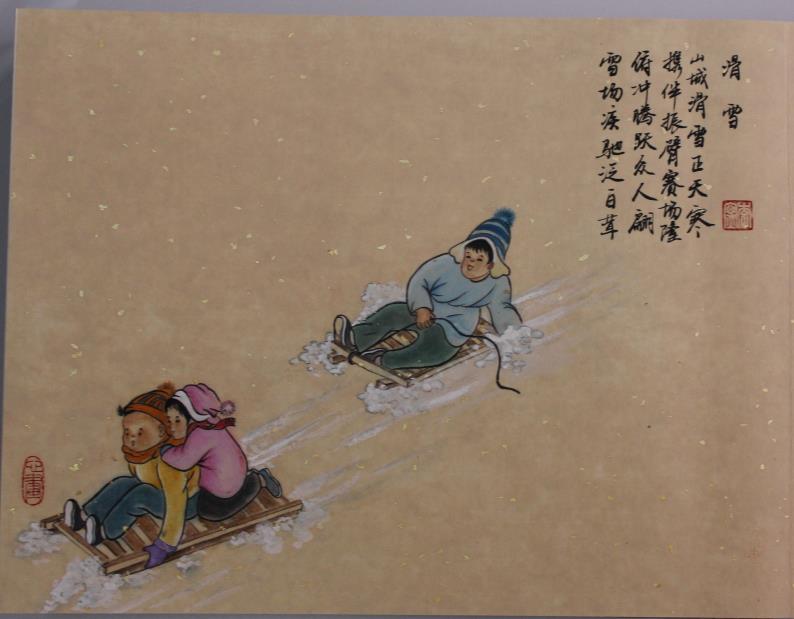

冬季, 清水河一结冰,孩子们便急不可待的冲向河面。 滑冰的、抽陀螺的、滑冰车的、踹冰坨的,清水河上近5公里的河面上,欢声笑语,热闹非凡。 滑冰的孩子很多,有钱人家的孩子买得起冰鞋,买不起冰鞋的孩子们,或用三角铁固定在木板上、或用铁丝固定在木板上单脚滑,有的干脆就直接在冰上打出溜。 让人尤其难忘的是滑冰车。 冰车是一种用木材或铁条做出的小凳子状架子,架子底部安装两根类似冰鞋冰刀的铁条。 人坐在冰车上,手中持两根类似滑雪杖的杵杖(冰叉),双手用杵杖戳动冰面,冰车便开始滑动。 孩子们除了在冰面上追逐嬉戏外,常常进行速度比赛。 所以,滑冰车也是一种竞技体育。

还有一种叫踹冰坨的游戏。 为了准备冰坨,头天晚上用家里的小铝盆儿盛满水冻在外边,第二天,用烧红的通条把在铝盆儿里冻了一夜的冰疙瘩磕出来,烫平表面,就是冰坨。 孩子们抱着各自的冰坨在冰面上开始游戏。 游戏时,预先在前方七八米的地面上放一块儿冰或砖头当目标,目标物上摆放着几颗每人出的杏核,大家石头剪子布,赢了的先踹。 踹中目标,震下来几颗就赢几颗。 先踹的,如果没有撞击到目标,机会就留给了后面的人,直至目标物上没有杏核后结束。

民间艺人李宁绘制的张家口传统冰雪游戏项目

即使是三五岁的孩子,也与冰雪有缘,寒冬腊月的早晨,家家户户玻璃上都会凝结一层千姿百态的冰花。一拉开窗帘,孩童们便趴在窗户台前。先是观赏冰花儿,随后就把手指、手掌甚至嘴唇都印在了玻璃上。

每年农历正月初九是玉皇大帝的寿辰。 这天张家口堡玉皇阁要举办冰山大会,僧人提前几天用松柏树枝和谷草把子结成峰峦状,用水泼洒,冻成冰山的样子,这也是冰雕的一种。 冰山大会这天,善男信女们赶来祈祷平安。 虽然是天寒地冻时节,也是人潮涌动。 当天夜间,还要举行祭星活动。

冰山大会后,冰山和冰灯一直要保留到正月结束,所以冰灯也是正月十五灯会的一道靓丽风景。 张家口地域举行冰山活动的还有怀安县城的睡佛寺,万全县的洗马林玉皇阁等。

[责任编辑:李雅雯]相关阅读:

-

无相关信息